清中后期,民众的经济能力日渐增强,坚持慈善的顺德人将关注重点转移到公共区域的修建与完善中,开始出现民众捐建与修筑桥梁、道路、堤坝等大型公共建筑。这种行为构成愈发厚重澎湃的社会推动力量,也令顺德慈善公益从个人的救助、家族的帮扶、族群的维护渐渐演变成面向普罗大众的公共设施的完善与管养机制的构建。

此时顺德的慈善方式,也在以往捐赠一次性建设工程资金的基础上,逐步探索提供可持续的设施维护经费。慈善人物们更在不断自我完善中锤炼出更加广博的胸怀和更高尚的品德。

完善硬件设施,奠定基础保障

清后期,大批道路的建设反映出当时民众践行公益的主要方式。杏坛马宁人陈澜秀是国子监生,他主导增加族中祭田,以充裕租金运作,解决族人困顿。尤其令人注目的是他修建了一条从马宁到县城的道路,又以石代木在众涌龙眼间修建桥梁四座,利人通行,令民众赞誉不断。

咸丰五年(1855),吴达文在黄麻涌建三丫路,此路左达谭义村,右抵上涌村。光绪八年(1882),乡人吴朝珍、孔逸泉出资重修。从此乡村道路的不断完善,为民众出行带来切实的便利。

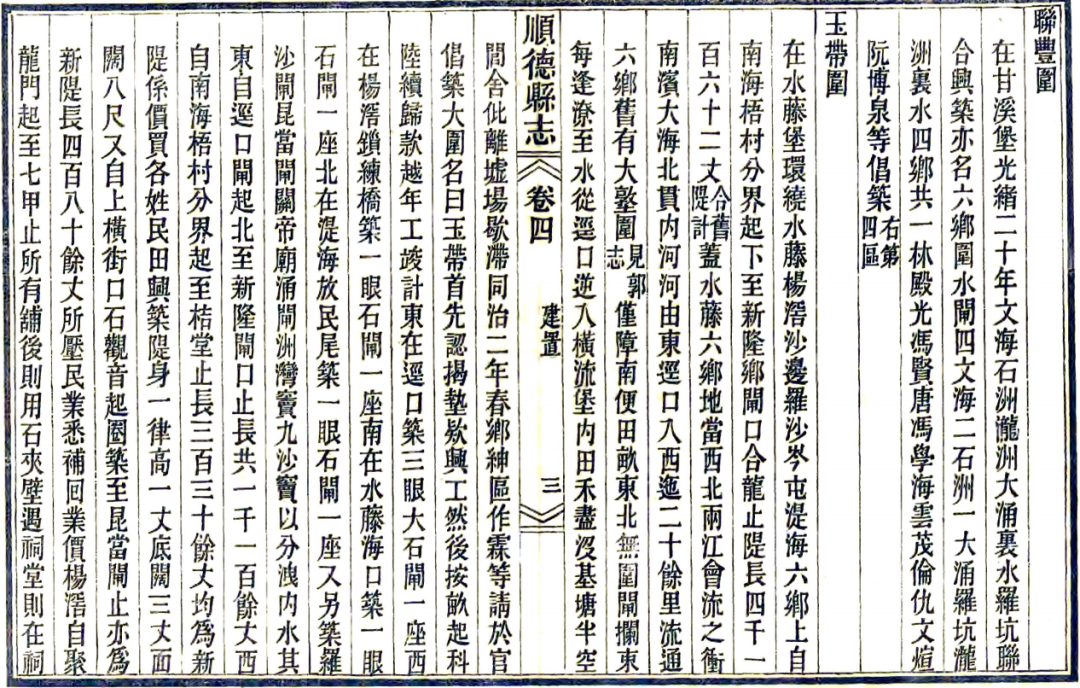

玉带围记载,摘自顺德县志

与此同时,堤坝的大批建设也愈发展示出热心乡民雄厚的实力与深远的目光。江尾堡的梅园石路建在三华村口,长100余丈(约330米),咸丰九年(1840)由欧阳溟捐资修建。黄连堡黄麻的同德围,共有大小闸门5个,光绪六年(1880)由乡绅吴恭藻、吴鹏起、吴建勋、孔继平捐资倡建,耗费22000银元,为家乡起到拱卫作用。

均安豸浦村人胡炳,深感乡中屡遭洪水侵害,于是,他与乡亲父老商议,合资修筑玉带围。在他的动员和率先捐款影响下,族中众人踊跃合资,齐心修筑玉带围。整个过程中,胡炳事无大小都亲力亲为,最终大功得以告成。堤围修筑后,人们在玉带围庇护下,安居乐业,也深感胡炳恩德。

来源:编辑整理

编辑:林伊敏