在顺德的慈善史上,有一位退休官员热烈响应慈善教育而成为清代捐田助学的先行者,他就是龙山人梅本深。梅本深曾为官外地,俸禄微薄,但他一直慈善为怀,倾力民生。去世前,他叮嘱儿子梅士刚、梅士仁捐出百亩三角沙田,作为生员的膏火费用。此事一出,顿获社会好评。陈志仪对其一心公益,倾心教育的善行深为感动,挥笔写下《梅氏学田记》赞颂此行。

他将梅本深捐田助学的行为与范仲淹设义田建义学并论,可谓深情独寄。陈志仪认为,梅本深虽无范仲淹的施惠面广,其道德与用心,并无差异,与儒家提倡的小善成德的要义一致,更应成为大多草根平民得以效法模仿的典范。

此外,也有不少梅氏族人致力公益。例如梅氏后人梅元捷,早年任茂名训导时,勤于训课,为贫困学生提供各种费用,更捐款席间学宫、书舍、水池。晚年退休后,倡建义仓。一年岁荒,他捐谷赈济,帮助大量百姓解燃眉之急,并得到时任知县为其题字褒赏。

又如另一位梅氏族人梅士仁,字仁山,号静涵。历任甘肃凉州府同知、知县及准格尔盐察官员。任官时,爱民如子,清廉勤政,曾捐谷二千担创建会仓,积存粮食以备荒乱。

数位梅氏先祖,成为捐资助学、崇文致知的典范。也不怪《顺德县志》对于热心公益的梅氏家族评价道:

“梅氏自万祉、挺佖、本深、士仁,累世皆以德业政绩,载美邑志。”

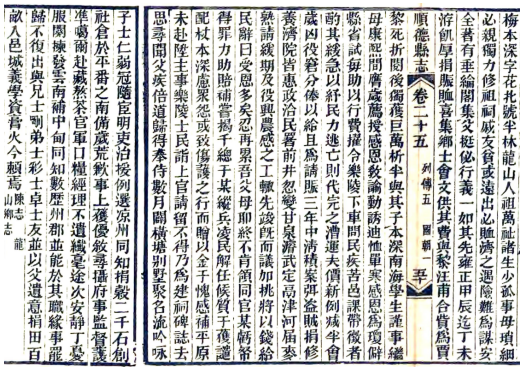

梅本深列志,摘自顺德县志

温氏父子,创公益文化机构先河

温黻廷,龙山人。同治六年(1867)进士。后归乡主持乡中事务,令仓田会资金不断增加,更为小陈涌义仓征集费用超过白银万两,后筹资修建五世祖祠,兴办鳌峰义学。

其子温肃(1879-1939),光绪二十九年(1903年),登进士,改庶吉士。温肃曾在香港与一批翰林学士长期开设“学海书楼”,免费讲授传统经典,成为香港最早的传统文化机构。至今,“学海书楼”仍照常举行讲座,成为中华文化传播历史最长久的公益文化机构。后来,温肃参与香港最早的公共图书馆与香港大学文学院的设立,筚路蓝缕,殚精竭虑,只为文化承传,自己一无所求,其善心与公德,令其清誉满香江。晚年,他归乡经营鳌峰书院,接续其父的慈善襟怀。

教育是国家兴旺发达的不竭源泉,这些充满善意的草根、官员、贤者,以一片冰心致力教育慈善,首创多种办学助学模式,实现着利他与利天下的高远理性,为顺德慈善历史写下最实在而详尽的注脚。

来源:编辑整理

编辑:林伊敏