编者按:慈善一直是顺德历史与文化的特别存在。从唐代开始,无数慈怀善德,心向天下的顺德人以自己的财力,以集体的资源、以社会的合力去推动慈善公益,让家乡、社会因他们的通力合作而令病者得医、贫者得救、孤者得助、困者得援。让我们一起来倾听顺德慈善史上的人文故事吧。

在三千五百年前,顺德最早一批已知的先民就一直生活在龙江左滩蔴祖岗一带。此处背山面海,一片开阔平地。附近矮小山丘和天然的水塘,正适合先民们狩猎摘果、收集食物、撒网捕鱼。汉代以后,随着中原移民的断续南迁与铁器、牛耕等出现令生产力提高,人们开始摆脱原始的生活状态,递进到日渐精致隽永的生活空间中。

唐代,移民陆续南迁顺德。他们最早散布在乐从的岳步村、北滘的西滘村、大良的锦岩山,龙江的大岗墟、杏坛的马宁村。此后一百多年,不断南迁的各方移民与本地民众一道挥锄耕地,围海造田,拓展耕地。他们更与本地大族缔结婚盟,优化资源,筑坝修堤,更在天长日久的深度契合中形成一批经济实力雄厚、科举名人辈出的新大族。如陈村区姓、逢简李姓、大良罗姓、马齐陈姓、龙山温姓、龙山赖姓、龙江邓姓、桂洲陈姓、北滘简姓、龙山华西陈姓。

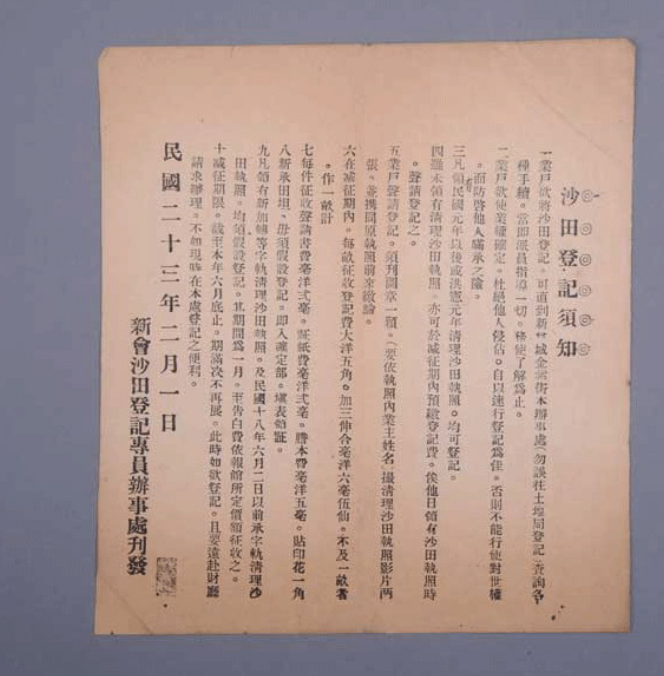

围海造田文件

围海造田文件

图片来源:顺德博物馆官网

这些移民的大户人家不仅带来江浙的桑基鱼塘技术,推动本地种桑养蚕产业的兴盛,有效开辟荒地,耕种出租;更带来中原纯正深厚源远流长的传统文化与道德思想理念。在这里,他们建书院、搭桥梁、开讲座、广交友、传学问,播思想,开启了顺德漫长而精彩的慈善历史。

桑基鱼塘

桑基鱼塘

修桥善举,首开先河

最早进入顺德慈善历史的是逢简李仕修。

1208年,进士李仕修搬迁到逢简,得见此地满目河汊,纵横交错,造成人们出行不便,他先后出资修建石桥五座,方便乡民往来。明清时期,逢简地处水陆交通要冲,成为贸易圩市。人们更以古桥为核心形成三个远近闻名的农贸货物集散地。至今,明远桥、巨济桥仍屹立乡中,成为顺德水乡标志。

明远桥,图片来源:顺德漫游

明远桥,图片来源:顺德漫游

第二位进入顺德慈善历史的是一位龙江女子:吴妙静。

宋嘉定四年(1211)的一天,是吴妙静新婚大喜日子。在闺房等不来从新会赶来迎亲的李姓公子,吴妙静有点焦灼,谁知,传来的消息让她晕厥倒地:未婚夫渡江时河宽浪急,不幸溺水身亡。从悲伤慢慢走出的吴妙静将嫁资捐出,建造石桥一座,于四年后(1215)建成。从此,一桥轻跨两岸,为两地居民渡河提供安全便利,此桥世称“老女桥”,后称“贞女桥”,至今仍保存完好。对于吴妙静的佳话,人们在八百年来代代相传,称颂其德。

贞女桥,图片来源:顺德区文体局

贞女桥,图片来源:顺德区文体局

修桥的善举从普通民众的利己本能转向利众的公益行为,实现着儒家倡导的“仁”的大义,其中的文化价值转换,深刻影响着顺德的地方文化与人文精神。

施粥救困,不遗余力

宋末元初,不少大家族经过百年的积累,从文化、科举、资产、声望方面不断达到高峰,成为不同区域的新兴大族,他们埋头为善,救急助困,成为人们更尊敬与推崇的道义大族。

陈村区氏家族自唐代散居陈村北滘一带,宋末已成为望族。这个家族走出区杰、区志平两位进士,是顺德家族中引人注目的科举名族。区士衡(1217-1277)早年就读太学,上书朝廷,论贾似道误国,后回乡建立九峰书院,传道授徒,人称“九峰先生”。他有田地大片,每年田租收入达百米八万担。宋景炎元年(1276),宋端宗南来广东,区士衡上书献策,更出资万金,招募兵勇,保乡卫邦,声援张镇孙军队,但朝廷未听其策,不久,区士衡病逝,但其捐资建设书院与招兵抗敌的行为,一直传颂民间。

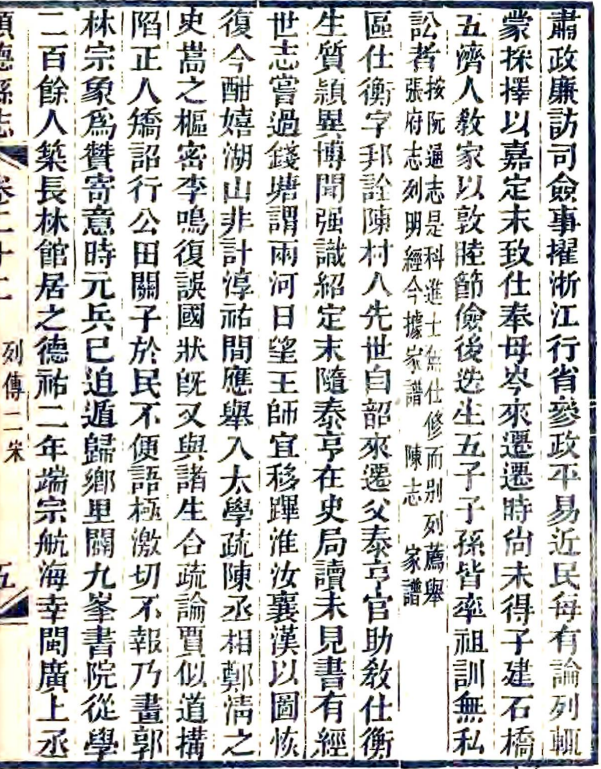

区士衡列传

在元代,“力耕养亲”的人们仍默默承传着中原文化核心。他们在追求物质享受与功名利禄的同时,更将道德追求作为自身修养提升的路径,因此不断在史书上闪动着他们真诚而低调的身影。

对于宋末、元末或动乱时期缺乏充裕资金支持的政府来说,上述家族及个人的善举,无疑是雪中送炭。在人烟稀少、水网交织的顺德,这些善心人阻挡或减缓着因天灾、人祸、兵燹而导致的流离失所、饥困病顿对民众的冲击,他们更突破血缘、亲缘、乡缘等传统人际关系模式,转向更广泛的灾民饥民困者,呈现出明显的开放性。这些大户巨族富户也希望通过他们的行为去维护地方的稳定与安宁,形成长期和谐融睦的环境,这些善行折射出道德与伦理的光芒。

来源:编辑整理

编辑:林伊敏