在古代社会,政府官员、科举名人、社会贤达的行为往往是人们关注与借鉴的榜样。县官作为一个地区最高领导,其行为具有明显的指引与导向作用,他们热衷于出资建设书院,因为这不仅是振兴一个区域文化的最有效方式,更是接通中原大文化系统与地方小文化体系的最直接高效且功在千秋的通道。

县官捐资助学的风范,成为社会各界人士争相学习的典范,无形中引导社会形成崇德向善,百年树人的良好风气。学子们也精进奋发,功成名就后也纷纷参与其中,形成一股从未停息、不断推动社会前行的力量。

县官率先垂范,带动文化教育风潮

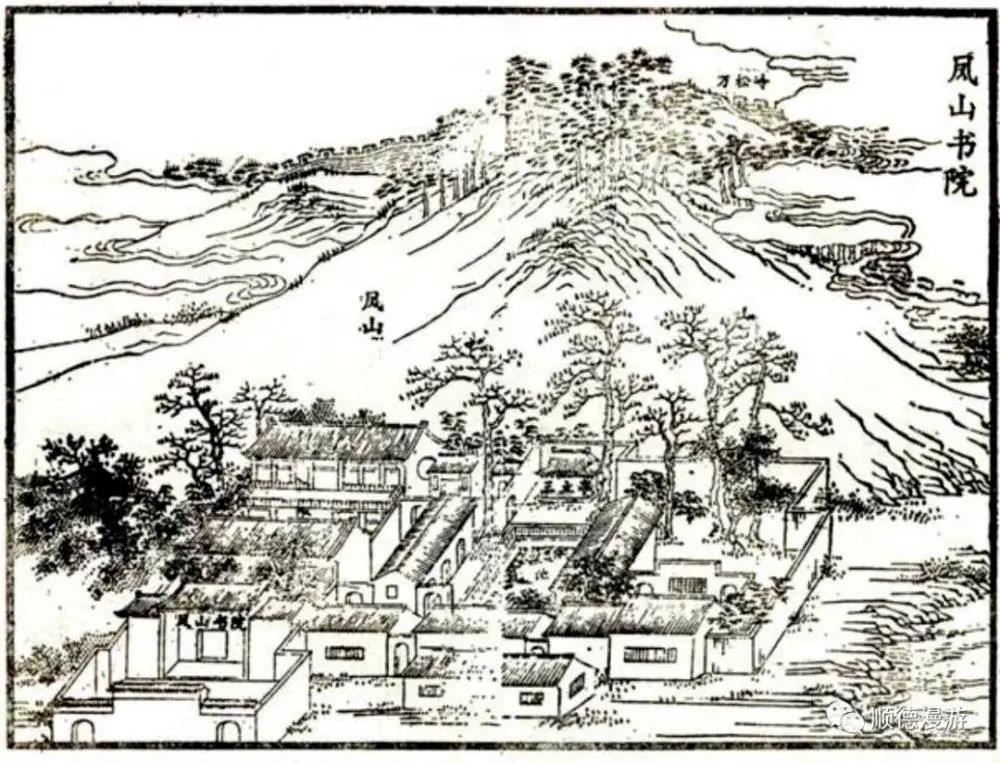

康熙二十三年(1684),知县姚肃规捐修凤山书院,更创建书舍,令本地生员得以在幽雅的环境中攻读。同时,姚肃规对顺德贡献深远的贤人进行祭祀,包括明朝布政使刘大夏、知县吴廷举、吏目邹智、举人李承箕,彰显书院的教育与教化双重作用。

乾隆二十三年(1758),知县高坤捐俸重修本已移作他用的凤山书院,建成更宽大的讲院,可供数百学生并坐听讲,提高教学质量和效果。院后小楼仍祭祀四贤,楼左设魁星阁一座,中间建水池一汪,环池有学舍40间,池旁西厅,迎水向山,可环池散步,厨房、浴室一应俱全,成为县中最完善的读书求索,砥砺求进场所。

凤山书院示意图,摘自顺德县志

凤山书院示意图,摘自顺德县志

在顺德历代支持书院建设的知县中,安徽石埭人、优贡出身的知县陈志仪最为突出。当时顺德经济繁盛,大批青年才俊潜心攻读,县学生员多达800人,廪生,即收取政府津贴费的生员超百人,县学与民间学社供不应求。

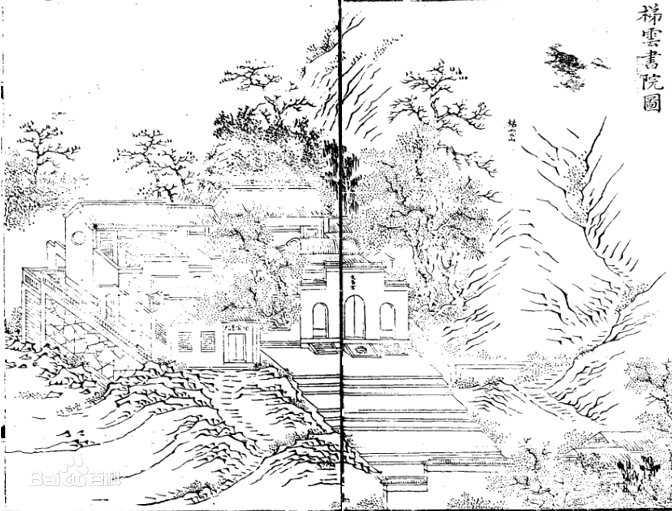

乾隆十二年(1747),陈志仪到任顺德,了解顺德教育情况后,他马上聘来名家宿儒出任教师,同时,借用县学宫奎文阁前的丽泽书舍,暂供生员学习。乾隆十四年(1749),陈志仪捐资建设梯云书院,更向社会集资令其更成规模,并提出美好期待:

“凡我士子,诚能砥行,纬史经经,修之精舍,献之彤廷,为名元,为贤辅,有过五山之麓捐其地而式之者,此某公发祥之所,则不佞与有荣施矣。”

梯云书院示意图,摘自顺德县志

最终,在陈志仪的大力倡导引领和民众的热烈支持捐赠之下,县城读书空间不足的问题被彻底解决。

陈志仪出资出力的有效倡导,令到顺德出现大规模的书院私塾办学高潮,陈志仪更建议富有财资的大家族认捐学田,为书院私塾义学正常运作提供充足资金。在此期间,一位退休官员的热烈响应成为清代捐田助学的先行者,他就是龙山人梅本深。

顺德教育历史中的慈善故事,在龙山人梅本深的善行下又迈向了一个新的台阶,关于他的慈善故事,我们下期再会。

来源:编辑整理

编辑:林伊敏