众所周知,“顺德祠堂”作为一个整体概念,代表着顺德地方区域文化的重要表征,也折射了一个个时代、族群的兴衰。在芸芸顺德祠堂中,端庄、规整、秀美的梅氏宗族既构建了始祖祠、大宗祠、宗祠等祀奉始祖,辐射全宗族的祠堂,也建起了独属于某个小分支的“私伙祠”,一砖一石,一木一瓦,糅合了清代早、中期建筑的含蓄、低调,以及清后期的纤细、秀美,清晰传达了那个时代的足音。今起,一起来走近梅氏大宗祠和梅氏先贤们……

梅氏大宗祠。

受降水丰富、台风频繁的环境影响,顺德祠堂大多数使用硬山顶。硬山顶两面下斜,易于倾泻雨水。在台风来临时,直线倾斜的屋顶,又比屋面平缓、屋角上翘的悬山顶、攒尖顶屋面,更能抵御风力。这是岭南宗祠建筑融入岭南自然、人文环境的一种体现。

屋脊灰塑。

梅氏大宗祠采用硬山顶、人字封火山墙,灰塑博古花鸟屋脊,青砖墙,红砂岩石脚的建筑形式。

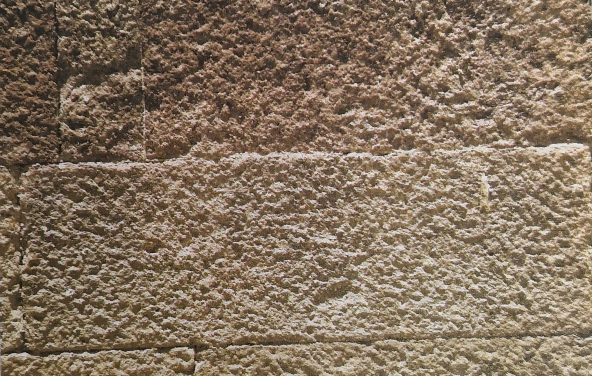

而在用材用料上,梅氏大宗祠采用的是鸭屎石、麻石、红砂岩石等石料。头门进深8.9米。青砖墙下,有高达约2米的鸭屎石石脚。高大的门框,由鸭屎石及红砂岩构筑而成;左右两侧,设置鸭屎石包台。包台,又称塾台,是指祠堂头门左右的石台。石脚、包台、门框,三者相互配合,蔚为大观。

鸭屎石。

而头门大面积使用的青灰色鸭屎石,色调微冷,营造出一种低调、古旧的效果。这是梅氏大宗祠将近300年的古老历史的见证。

根据资料介绍,红砂岩石多见于明代、清代前期、中期的祠堂。鸭屎石产自南海西樵山,硬度偏低,有韧性,宜于雕刻,且耐风化,但清代前期已经全部停产。梅氏大宗祠始建于清康熙年间,建筑石材仍保留鸭屎石、红砂岩石。

红砂岩石。

清代后期,由于采石和石雕技术的进步,花岗岩石材开始从各地大量运到顺德。花岗岩的硬度、色泽、耐磨度都具有明显优势,逐渐取代其他石材。清同治年间,梅氏先贤目睹梅氏大宗祠历经一个半世纪的风雨侵蚀,风采渐褪,于是再次倾全族之力,重修祠堂,并将当时最普遍的白麻石,应用到建筑。

清冷低调的鸭屎石,洁白平滑的白麻石,色调、材质的碰撞,正是梅氏大宗祠发展历程的最直接表现。细细品味,宗族先贤一路走来的艰辛历程,就可通过石材、木材的运用技巧,传递予后人。