当生活节奏越来越快,我们步履匆匆、忙碌生活,却慢慢习惯屏蔽外界的事物,城市的霓虹闪烁、繁华喧嚣,似乎都与我们无关,无法体会城市的温度,却在不经意间闯入的那间缝纫铺里,感受到了浓浓的生活气息,让这座城市一下子温暖了起来......

藏在窄巷的裁缝铺,“低调朴实”

华盖路步行街的两边,藏着很多窄小的巷子,走进一百米左右,就能看到“平安巷”,仿佛在两家商铺间“夹缝求生”,电线杆上挂着“专业改衣服”的牌子。说实话城网君也是路过了好几遍才发现巷子拐角那“藏”着一家裁缝铺,它在这条华盖路上存在感极低,不好被发现。

踏进这家店面不大的裁缝铺,透过微微敞开的铁门,只见里头架着好几部缝纫机,色彩斑斓的线球、布料和散乱着的皮尺映入眼帘……浓浓的生活气息也氤氲而出,仿佛闯入了与这座城市“格格不入”的小天地。

店里的老板告诉城网君,他们这家裁缝铺是华盖路仅剩的一家了,原本是有两三家的,但都搬走或者关门不做了,他们做裁缝也有十个年头了,92年就从四川来到了顺德,在这里生活了二十多年,已与顺德这座城市建立了深厚的感情。

缝纫机的更新换代,替换不掉的是老情怀

当被问到说“店里好像没有老式的那种缝纫机”时,老板表示,“早就没有那些手动的缝纫机了,现在全是电动缝纫机了,机器代替手动是时代发展的必然,只是老式缝纫机寄托着妈妈辈的情怀,是我们割舍不掉的乡愁。”

的确,曾几何时,“新三年,旧三年,缝缝补补又三年。”这样的穿衣理念伴随了几代人的成长。那时的缝纫机对于老百姓来说是非常重要的“大件儿”。上世纪七八十年代,最体面的结婚四大件正是“三转一响”,即手表、自行车、缝纫机和收音机。

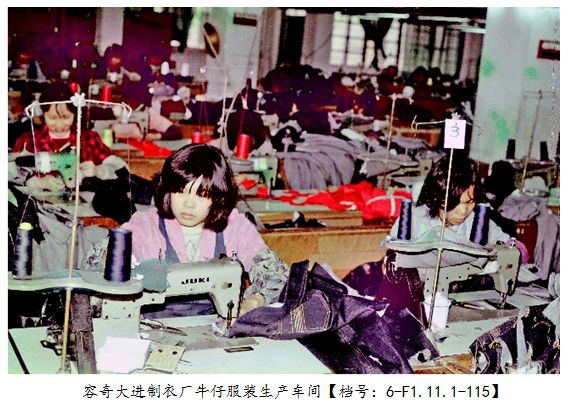

据《顺德二轻工业专志》记载,建国后,老顺德人耳熟能详的品牌--大进制衣(位于容奇镇工业路91号,即顺德第二文化宫正对面),凭借严格的管理和良好的口碑,乘着改革开放的春风和“三来一补”的政策,经过了10多年的发展和辉煌。当时工人们的月平均工资,达到了52-56元,比其他行业工人月工资高出近1倍。而如今,这些老的缝纫机品牌正在退出历史舞台......

(顺德档案馆供图)

尽管裁缝被边缘化,但愿意光顾的人一直在

尽管当下机器代替了手艺人,裁缝几乎被边缘化,也很少再被人提起,但还是有部分人始终愿意光顾那家老裁缝店。

老板跟城网君分享道,“随着网店越来越多,步行街服装店的生意变淡了些,来裁改衣服的客人也就没有那么多了,不过做的都是老顾客的生意,很多到香港生活的老顺德人每逢春节、节假日回来,还会拿着一大包衣服过来改的。”

当问到这里会不会定制衣服时,老板表示,“定制衣服的工序比较复杂,需要购布、画线、裁剪、锁边、缝纫、钉扣、熨烫一系列的工序,除非客人买好布料,不然都是裁改的生意比较多。”

城网君也愿意待在这安静的小屋子,看着裁缝阿姨坐在缝纫机前熟练地拆了又缝,听着缝纫机“哒哒哒”地发出声响,这分明就是一盘好听的磁带,唱着低低的旋律,整颗心仿佛也被治愈了,所有的烦恼烟消云散......

最后还惊喜发现,从这家小店的窗口望出去,还能窥探到一处幽静的“后花园”,绿植上静悄悄地开出了花,让人不忍去打扰外面的小世界。

文字/摄影|李晓华