编者按:70年风雨兼程,一个五千年文明古国驶在了现代化发展快车道上。70年砥砺前行,一个伟大的中华民族坚定不移地通往复兴的康庄大道上。

在这样波澜壮阔的时代脉动里,顺德勇立潮头,敢为人先,用一个个的探索为中国县域发展的壮丽画卷绘下了浓墨重彩的一笔。

我们试图通过一个个亲历者的记忆,再现70年间顺德昔日今时之对比变化,尽管可能只是片段,也能让我们感受顺德的徇烂,更期待从这对比之间感受到顺德发展的强大源动力,以此驱动未来顺德快速发展的车轮。

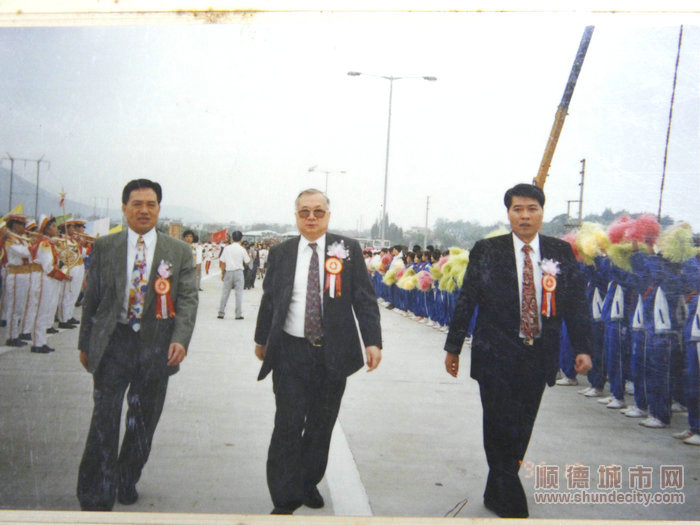

讲述人:陈汉辉(中)、罗英敏(右)、陈翠芳(左)合影。

讲述人档案

姓名:陈汉辉、罗英敏、陈翠芳

年龄:77岁、72岁、57岁

职务:原交通部门退休人员

回忆语录:走过70年,顺德经历较长时间的渡口时代,路桥时代到来,我们作为顺德“五路八桥”建设的亲历者、见证者,为拥有过这一段奋斗的时光感到自豪。

祝福顺德:如今顺德交通四通八达,进入快速化时代,地铁也将建成,更值得期待,祝福我们的顺德发展越来越快!

当前顺德发达的交通历经怎样的故事?

“70秒70年·巨变中国”,#70年交通巨变#成为热门话题,在交通篇中,第一辆蒸汽机车、第一辆红旗轿车、第一次通地铁;快速列车、磁悬浮列车、和谐号复兴号等记忆让人感受70年中国交通巨变。

在中国发展的大背景,顺德的交通发展因应地理特点有着独特的记忆,见证顺德发展的每一个历程。谈起顺德交通,3位顺德交通领域退休人员的记忆就像放电影一样播放了出来,对比今日的四通八达更有着无限的感慨。

翻阅历史,顺德有机会就修路

顺德,地处珠江三角洲腹地,河涌交错、水网交织,交通历史向以水路为主,反而因为过多河网隔断,导致各区域无法通过陆路连通。

明代,商品性农业不断发展,顺德的大量农副产品通过水路运销广州等地,水路运输业日渐兴旺发达。清代中叶后,主要河面“千樯云集”,繁忙得不得了。

民国时期,其实是顺德公路初步建设的一个小高潮。对外连接方面,顺德集资建设到中山、南海、江门、番禺的路,后续也开通短途汽车客运。镇街方面,主要修路集中在大良、容奇、陈村为主,但基本都是建成几千米而已,属陈村的沥青路面比例高。

后来,抗战对道路的破坏很大,直至1949年,县境公路通车里程仅有21公里,且路面窄,质量差,多数是砂土或三合土路面。

建国后,广湛公路(325国道)(县段)修复通车、广中公路(今105国道)修复通车。两条主干公路途径的各大河渡口设渡车船,结束了车辆分段行驶的历史。

1956年,顺德成立筑路工程指挥部,组织修筑三(洪奇)乐(从)公路(于1958年2月竣工通车)。此后,顺德掀起全民筑路高潮,基本完成公社与公社间的公路修筑。1959年,全县公路总长达140公里。到70年代,顺德实现公社与公社及公社与主要乡村的通车,路网初步成体系。

顺德一直重视交通建设。(罗英敏摄,翻拍)

交通工程奠基和通车等,氛围热烈。

建桥梁,建唯一的交通服务中心

对于80年代后的顺德交通发展,三位退休干部可谓是见证者、参与者。

随着经济大发展,主干公路通车量迅速增长,而广珠、广湛公路仅宽6-9米,顺德路段汽车平均时速仅30-40公里,各主要公路渡口汽车又经常出现排长队待渡的现象。

“那时,我们顺德人骑单车、骑摩托车去广州,要早上五六点出发,中午才到广州,然后半夜才回到顺德,很不方便,也很辛苦。排的队长的时候达几公里。如果送个病人到广州,非常危险,也十分麻烦。”陈汉辉回忆道。

1981年,省政府为打通105国道顺德、中山4处渡口瓶颈,改渡为桥,首创了贷款建桥收费还贷的模式,引入外资,于1984年在广珠公路顺德段建成三洪奇、容奇、细滘大桥,并扩宽路面,铺沥青或水泥,结束了车辆待渡的历史,大大缩短了通行时间,初步解决了排长队问题。

而后,顺德建设大量桥梁,兴建容奇客货运港口,开始拉近与香港的距离,还兴建唯一的顺德交通服务中心。最让罗英敏最难忘的还是1989年12月的时候顺德有了第一条公共汽车线路。

因为公交车一定意义上象征着城市,罗英敏激动地说:“交通中心落成的同时,2台环市城巴正式启用,就是相当于现在的公交车,在大良循环开的。当时车辆带上大红花,走在大良街很是热闹,很多市民抢着去坐,老人家对于不要钱更是赞不绝口,沿途上下班的人也是双手赞成。有公交车,就更感觉有城市味。”

顺德市的士公司开业的记忆。

五路八桥,打通任督二脉

到90年代初,顺德经济迅猛发展,机动车剧增,车流量飙升,交通发展再次滞后于经济发展,排队拥堵现象又开始明显。

在没有足够资金的情况下,顺德大胆引入资金,以建路桥收费还贷的方式,建设“五路八桥”(五路:三乐路、龙洲路、碧桂路、百安路、佛陈路;八桥:顺德立交桥、德胜大桥、西海大桥、百丈大桥、七滘大桥、大沙大桥、三洲大桥、湾华大桥)缓解性工程。其中,顺德立交桥为当时全国最大的公路立交桥,全长4535米,德胜大桥是当时全省第三大桥。

当时,顺德向银行、香港富商借钱,动员全民支持配合,强调交通是先行官、“要想富先修路”。陈汉辉说:“那时投入几百个亿,港商都很守信用,按时到款,市民在征地拆迁方面很配合,确实市民都被堵怕了,所以特别支持。”

那时,顺德特别成立交通建设指挥部,请了来自北京、上海的水平较高的设计院,规划设计线路怎么走;请了各级很好的施工单位,保证质量和进度;请了来自湖南省交通厅推荐的约80个监理工程师负责监理,大家吃住都在工地,个个干劲十足,一派热火朝天的景象。

“我们当时既负责政府事务,也在路桥公司有任务,从早上干到晚上,没日没夜,也没有周末。后来,看到市民一天能够来去广州两回,就感到很满足很自豪。”陈汉辉说。

“五路八桥”就像是打通了顺德交通的任督二脉,陈汉辉说,公路主干线、支干线、分支线互相配套衔接,至此,顺德有了现代化公路网络雏形,几乎把全区河网覆盖到都有通桥。“五路八桥”投入和规模之大、标准之高、速度之快,在顺德交通建设史上是史无前例的,在当时全国县一级也是罕见,从根本上改变了顺德交通建设的落后面貌,标志着顺德交通建设进入一个新的里程。

大概历经10年时间,顺德交通逐步畅顺起来,经济也加速发展,路通到哪里,哪里的工业园就迅速崛起。

顺德一直在大力推进交通建设。

城轨的到来是一页新的篇章。

菊花湾大桥9月28日通车。

地铁时代已经到来。

地铁时代,翘首以盼

对于顺德不断完善的交通网络,顺德人陈翠芳体验感很深。

她记得最深的就是,小时候骑单车或者坐小汽车,在没有铺沥青或水泥的三乐路上行驶,那种颠簸,直让人感觉受不了,而前前后后三次对三乐路进行大提升,每一次提升都感觉到幸福感的上升。

后来,顺德新成立的巴士公司开通了大良至各镇的公交线路,拉近了大家的距离,让陈翠芳感觉又是一个新的里程碑。

陈翠芳对于水路运输的感受也很深,她说,1995年的时候,由于经济人口猛增,顺德水路达到鼎盛期,客运量跃升至175万人次,从事沿海运输的顺峰船务公司拥有6艘万吨巨轮,总运力17万吨,发展成为全省最大的民营水运企业。不过,随着后期不断修路建桥,水路运输慢慢走下坡路,尤其是水路客运渐渐消失,客运渡口也渐渐成为回忆。

作为参与者也作为市民体验者,陈翠芳更难忘顺德建设“五路八桥”时的热闹景象,“那时工程开工或完工时,总是彩旗飘飘,挂不少横幅,舞狮、烧炮仗,真的是很欢喜,大家也都很自豪。”陈翠芳说。

再到后来,陈翠芳说,最深刻的便是道路的快速化,包括高速公路增多,城轨的到来,来往各地变得更快了。

如今,跟很多市民一样,陈翠芳最期盼的就是顺德地铁时代的到来,希望顺德抓住粤港澳大湾区建设机遇,继续加强规划,在新的历史阶段再次兴起修路建桥建地铁的高潮,带给百姓更好的交通体验,相信全社会也会像过往一样全力支持配合,共建我们的顺德家园。(文字 邹建华 视频黄阳 蔡任 梁悦杰)