在杏坛光辉村东宁坊有一条小河,河边时常能看到两个拿着龙舟模型在水边测试的人,这就是制作龙舟模型的周继晃和他的妻子吴彩园。他们将传统龙舟文化以微缩模型的形式生动再现,吸引了不少国内外爱好者的关注。

“至少一个星期才能做出一架”

周继晃的龙舟模型制作技艺源自家族的传承。他的叔叔周启京有自己的造船工场,不仅精通造船之道,更是在闲暇之余独创了龙舟模型制作工艺。周继晃自幼耳濡目染,对造船工艺充满好奇与向往。尽管年轻时选择了银行作为职业道路,但那份对龙舟模型的热爱始终未曾熄灭。直至三十余岁,他决定重拾儿时梦想,跟随叔叔深入学习这门传统手艺。

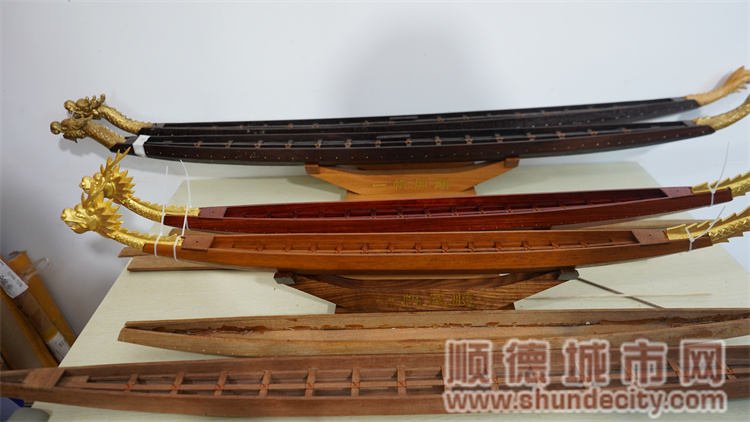

周继晃在讲述时总说,这是一门需要静下来的手艺,是一件极其枯燥的事情,有时候一个小的细节就需要反复雕琢好几个小时甚至更久,如果不够专注很难做好。据他介绍,一只龙舟模型从开料、画模、打磨、刨木、拼接、扎龙筋、嵌钉、安装龙头龙尾等就需要20多道工序,学起来并不轻松。一架普通的龙舟模型在他和他妻子两个人合力下也需要一周才能完成,而一架大型的渔船模型则需要近一个月的精雕细琢。因为纯手工的制作,可以说每一件作品都是独一无二的。

“她给我提了很多建议”

起初,周继晃的妻子吴彩园对龙舟模型的制作并不太关注。但退休后的她看到丈夫的忙碌与坚持,便决定跟着丈夫一起学习这门手艺。从最初的辅助工作到逐渐掌握嵌钉、缠铜丝等精细活,吴彩园不仅展现了非凡的耐心与细心,更在设计中提出了诸多创新意见。“像这个龙尾是她提的,她说龙尾上扬一些显得神气一些;还有这个龙须也是她协助修改的”,周继晃笑着介绍道。龙尾的微扬、龙须的完善,都是她灵感的结晶,让龙舟模型更加生动传神,夫妻间的默契合作也让作品更有温度更有灵性更加完美。

旧版龙尾

新版龙尾

加了龙须的龙舟模型

跟城网君聊天的过程中,吴彩园回忆起她第一次看到周继晃的龙舟模型首次下水时,脸上止不住地笑,“当时他跟我说,他的龙舟能下水时我还有点不相信,结果后来去河边试真的可以,那个时候我是真的没想到”。提及自己的龙舟作品时,周继晃夫妻俩都很自豪,高兴地告诉城网君,每年都有很多人过来定制,还有些来自国外的留学生也会亲自过来购买。

“力争上游,遥遥领先”

周继晃夫妇不仅致力于龙舟模型的制作,还积极投身于传统文化的传承与普及。他们经常受邀前往学校,开展龙舟模型制作科普活动,通过教授学生制作小木桡,激发学生的创造力与学习兴趣。周继晃还给这对木桡取了一个有趣的名字——“力争上游,遥遥领先”,寓意着学习进步、金榜题名。为了更好地宣传龙舟模型的手艺,周继晃夫妻俩在他们的工作室三楼特意开设了一间研学教室,里面有四张桌子,每张桌子上都放了制作木桡的木板和一些小型工具。此外,他们也时常参加各类文化活动,如前不久北滘黄龙村的冬瓜节,通过拍卖自制的小木桡,宣传龙舟模型的技艺和文化。

在周继晃工作室的墙上摆放了很多参加公益活动的留影,还有中学生专门为他写的宣传稿,可见他为宣传这项手艺非常之用心。采访的最后,周继晃表示,还是希望可以把这门手艺发扬光大,让越来越多的人知道龙舟模型。

编辑:胡洁