变了变了,又变了!陈村登洲公园河涌两旁的石柱上,出现了一幅幅让人梦回50-70年代的画。

这些画,全都是登洲村69岁村民冯满祥对于年轻时家乡的独家记忆!自2022年12月起,他一笔一画将记忆中那些难忘的家乡建筑和当时村民耕种的情况画出来,没有草稿,没有图纸,一气呵成,在短短三个月内完成了二十多幅,让不少村民回到了童年的记忆里。

祥叔与学生们合影留念。

祥叔表示,作这些画,想让更多年轻人了解家乡。因此,在作画过程中,登洲村组织学校师生、青年志愿者等一起参与,共同描绘家乡的样子。目前,根据记忆中的模样,祥叔正在计划继续把潭洲的河涌及周边面貌都画出来,“这大概还需要半年时间”,祥叔分享道。

来,一起欣赏部分旧建筑作品,摩天桥、东林祠、排灌站、晒谷场……看看你了解多少~

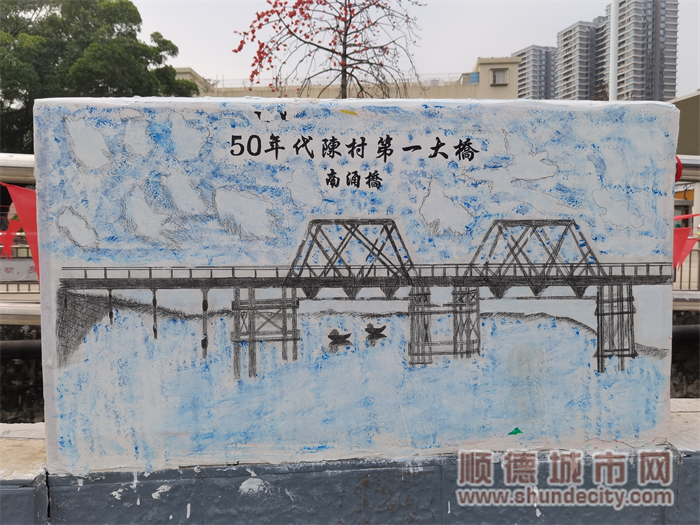

陈村第一大桥

原址位于南涌村,全桥由树木材料构成,横跨潭洲水道,是陈村到大良的必经之路。在50年代,陈村第一大桥是当时陈村镇唯一的一座桥,供行人、单车、客车过桥,至1972年因为桥木腐烂危险而拆除,改成水泥桥,现称为“南涌桥”。

生产队晒谷场

在50-70年代,作为登洲东成六队仓库,占地约200平方米。常用于存放农用工具和收成的粮食。在集体经济的年代,社员听到劳作钟声后,都会到队里的指定地点集中,听从生产队长的统一安排,一天一记公分、一个工日,男的工分是10分,女的工分是6分左右,到季节统一核算,进行分粮。

登洲吴氏祠堂

吴氏大宗祠始建于宣统三年(1911年),重修于2007年。为祀奉登洲吴氏始祖清湖公而建。硬山顶,灰塑博古脊,人字封火山墙,青砖墙,麻石脚。

右廊有“创建清湖始祖芳名”碑,是为纪念创建祠堂的功绩,将创建清湖祖祠所有乐助及各房丁份答款,录之碑记。

潭村东山小学

潭村小学原名东山小学,是陈村镇最早建立的小学,校舍和办学规模在当时远近闻名。后来,随着东山小学与登洲小学的合并,校名改为潭村小学沿用至今。

潭村东山小学占地超2000平方米,欧式建筑风格,一个恢弘大气的礼堂,少有的两层建筑,曾容纳30多个班级,是潭洲一代人美好的回忆。

潭村摩天桥

原址为现潭村牌坊对面,全石构造,横跨文登河,是60-80年代潭村往佛山(过奇槎海)的必经之路,因高达十一二米,斜坡陡峭,被当时的人称为“摩天桥”。

潭村秋望桥&潭村粮食加工厂

右图:潭村秋望桥,原址在潭村公园侧,是1917年建造,全麻石材料构成,原有七级石阶上落桥,旧时潭洲人称“高桥头”,在八九十年代为方便通行将台阶填平。

左图:潭村粮食加工厂,位于秋望桥旁,农民将收获的谷晒干后,到粮食加工厂脱谷壳便变成我们现在吃的大米模样。

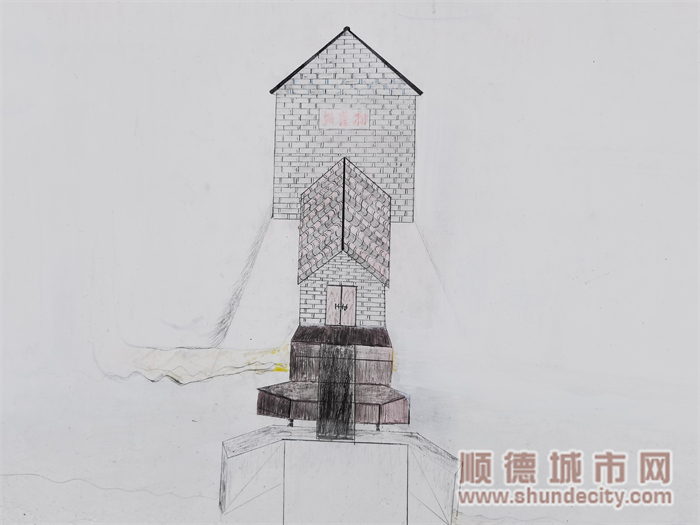

登洲排灌站

建成于50-60年代,80年代拆毁,原址位于登洲大道公交车站旁。每逢登洲春耕时遇上水旱不调时,登洲排灌站通过发电机装置,为村民农田灌溉提供有力保障。

登洲大桥头

位于登洲村南边,原址位于吴家附近,是40-60年代,登洲南边村民和潭村互相来往的必经之路,途径上涌村。大桥头中间设有闸口,安排村民驻守。

平阳桥

原址位于三字经公园侧边,据祥叔回忆,平阳桥是旧时为防日本人入侵的桥梁,闸门为全松木,炮楼防御敌人入侵,保护登洲村民。平阳桥是至60年代拆除。

登洲过百年镬耳屋

镬耳屋是岭南传统民居的代表,因其山墙状似镬耳,故称“镬耳屋”。特点是瓦顶建龙船脊和山墙筑镬耳顶,用于压顶挡风,耳状建筑具有防火、通风性能良好等特点。镬是古时的一种大锅,因此镬耳屋也称为“锅耳屋”。

这间镬耳屋,是登洲的百年老屋,原址位于东涌祠堂后面,拆于70年代。

登洲东林祠&温家三驳桥

右图为登洲东林祠,拆于70年代,对应位置是现星英半岛西门,是如今何氏宗祠的前身。

左图是温家三驳桥,位于登洲村北边,存在于50-80年代,对应位置是现星英公交车站对面,是登洲北边村民通往潭村的必经之路。温家三驳桥是由三条竹排搭建而成,宽度很窄,中间设有半路亭,为村民用作休息。

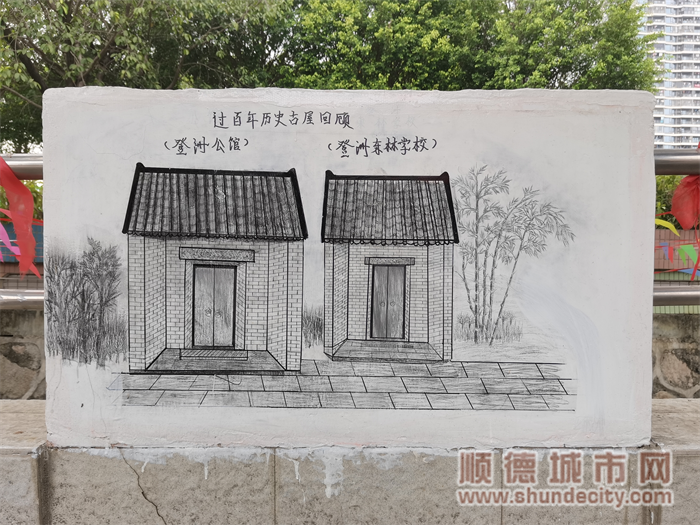

登洲公馆&登洲东林学校

登洲公馆是上世纪登洲村议事协商的重要场地,旁边紧挨的是登洲东林学校。登洲东林学校创办与1921年,60-70年代改称为耕读学校,解放后周边几所学校合并为登洲小学,在2000年合并为现在的潭村小学,东林学校只设有1个班。据了解,现登洲88岁老人曾在此读书。

编辑:李小妮

图片:冯满祥提供